1月20日は二十四節気の一つ、大寒です。 その前の小寒が1月6日で寒の入りとなります。 大寒の次の節気が2月4日の立春で、その前日の2月3日が節分になりますす。 二十四節気は1年を24に分けているので、大寒は1月20日~2月3日の期間を指し、節分は大寒の最終日になるのですが、カレンダーでは1月20日が大寒になっているので、現在では1月20日というその日が大寒と受け取られるようになっています。

小寒から大寒までの約1ヵ月が寒中で、1年で最も寒い時期になります。 冬と春を分ける節分ごろから関東以西に住む人は、

「寒い時期も終わりに近づき、そろそろ春が近い」

と思うようになります。

一方、北国の札幌でも大寒の時期が一番寒いのですが、関東以西の地域と違って寒さはまだまだ続き、春を感じるのは3月に入ってからです。 暖かい日差しに道路に大きな水たまりができたり、道路脇に堆積された雪が真っ黒になっていたり、屋根からポタポタと雪解け水が落ちる音で、

「待ちに待った春がやってくる」

と心弾ませ、玄関前の地面に張り付いた氷の雪割作業に精を出すのです。

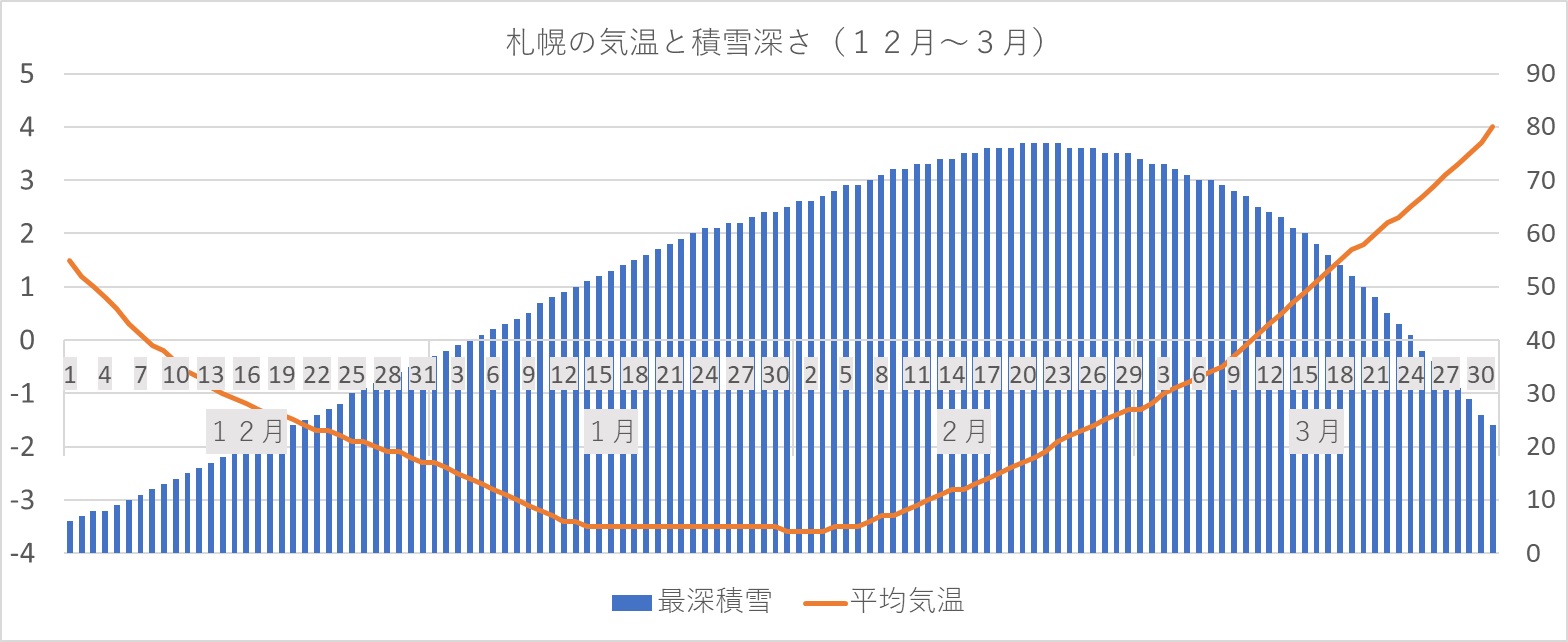

以下の図は札幌の気温と積雪深さを表したものです。

・タイトル;札幌の気温と積雪深さ(12月1日~3月31日)

・1991~2020年までの30年間間の日毎の平均気温と積雪深さ

・赤の折れ線グラフ;気温、目盛りは左(-4℃~5℃

・青の棒グラフ ;積雪深さ、目盛りは右(0~90cm)

上の図を見ると、以下のことが分かります。

・札幌の一番寒い時期は1月中旬~2月上旬で、気温は-3.5℃前後

・積雪が最も深くなるのは2月20日頃で、その深さは80cm弱

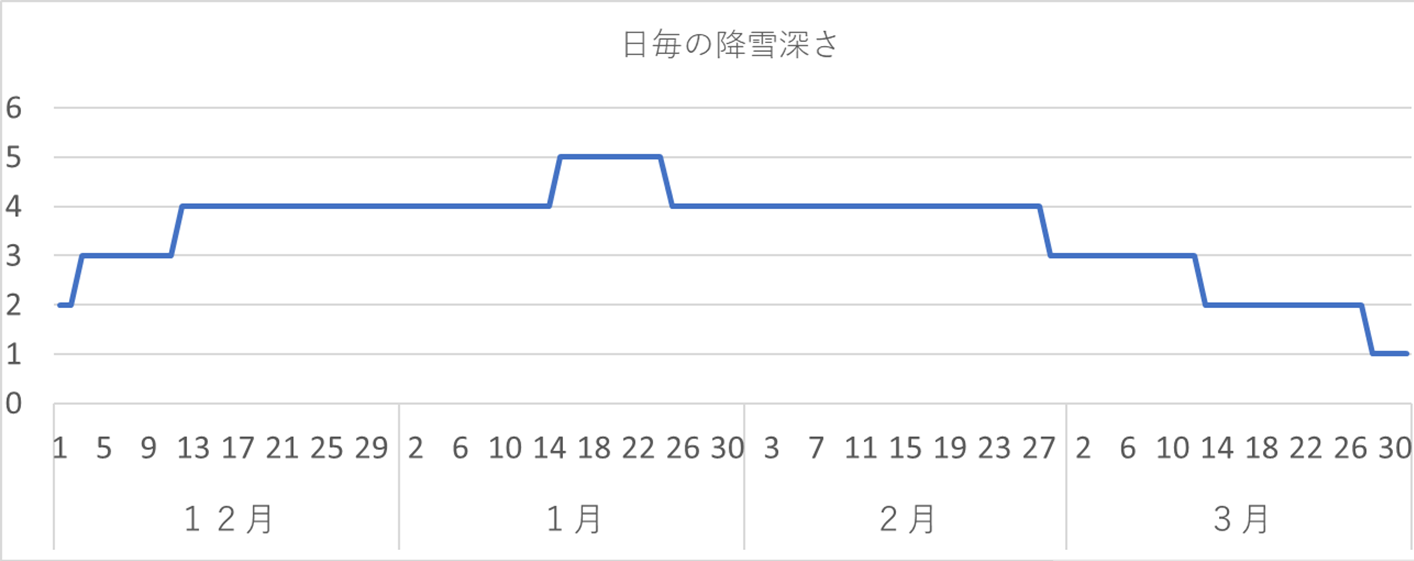

以下の表は札幌の日毎の降雪量です。 日毎ですから、ある年は1日に50cm降り、別の年のある日は1日中晴天で雪の降らない日であったりします。そんな日毎の積雪の30年間の平均です。 ・タイトル;日ごとの降雪深さ

・タイトル;日ごとの降雪深さ

・1991~2020年までの30年間間のその日の平均降雪量

・観測データが1cm単位なので、このような図形になりますが、本来は緩やかな放物線を描くと思います。

この図で分かることは、

・12月中旬から2月下旬までは毎日4cmほどの降雪量があること

・日毎の降雪量のピークは1月中旬~1月下旬頃に迎え、日毎の降雪深さが5cmにな

ること

札幌の雪は、気温が最も低くなる大寒の頃に日毎の降雪量がピークに達し、積もった雪の深さのピークは、その1ヵ月後の2月20日ころです。

先日(1月16日)札幌に大雪警報が出て、我家の庭の積雪深さは70~80cmになりました。。 国道の道路脇に堆積された雪も倍くらいになり、急に視界が悪くなりました。 朝8時過ぎ散歩で国道沿いを歩くと、車はほとんど止まっている状態で超渋滞を引き起こしていました。

今冬は少雪を予想して過ごしやすい冬になると思っていたのですが、意に反して1月中旬のこの雪です。 急に自宅前の雪かきが心配になってきました。今冬の町内会で実施する道路の排雪作業が2月23日の予定です。 あと1ヵ月余の我慢です。 それでもこれから3月上旬までの雪のことを考えると気分が暗くなってきます。

それぐらい、札幌で一軒家に住んでいる私にとって、雪の処分は大きな問題なのです。