リンゴ(品種;フジ)を植えて、4年目に初めて1個の実が生り、シンクイムシにも食われずに大きくなったので食べるのを楽しみにしていました。 ところが、9月下旬?にカラスに食害されてしまいました。 カラスは樹に1個しか生ってない実でもしっかりと見ているのです。

その翌年から、下の写真のように防鳥テープ(表と裏が赤色と銀色で風が吹くとテープが揺れてキラキラと光る)を張るようになりました。

2023.9.6

2023.9.6

リンゴの主幹に4m程の棒(約φ4cmの鋼管)を立てて、その先から16本の防鳥テープを傘状に張っています。 樹冠周りには、カラスが側面と下から侵入しないように、野菜の促成栽培でビニールトンネルの支柱に使う折り曲げ自在のグラスファイバーポールを使って、防鳥テープを張りました。 この方式で、昨年と一昨年はカラスによる被害は無かったのです。

ところが、今夏(8月に入ってから?)は、朝食時に「ピーピー」と甲高くて、辺りに響き渡るような 鳥の鳴き声を時折耳にするようになったのです。 あの種の鳴き方は、おそらくヒヨドリです。

2023.9.6

2023.9.6

写真の食害されている果実はリンゴではなく洋ナシですが、何者かが樹から果実を落として、白い袋を破って食害したものです。 洋ナシは昨年まで鳥の害はほとんどなかったので、防鳥対策をしていませんでした。 それは収穫後に追熟が必要で、樹についているうちは甘味がなく美味しくない?のでカラスは寄って来ないのです。

食害された洋ナシを見ると、カラスではなくもう少し小型の嘴の細い鳥のようです。 ヒヨドリではないかと思っています。 洋ナシ(品種;ブランディ)の収穫時期は9月20日前後なので、取り急ぎ、防鳥テープを樹に回しておきました。効果があるかどうかはわかりません。

我家の家庭菜園で鳥の被害にあう作物は、リンゴ、洋ナシ、ブドウ、ブラックベリーの果樹類すべて、トマトとトウモロコシ、発芽時のエダマメの野菜類です。 3~4

年程?前からはトマトとエダマメ以外は防鳥テープ(キラキラテープ)を張るようになりました。

<防鳥について>

鳥は眼が良くて学習能力も高く、しかもしつこいので、一度被害に遇うと、たとえ、その鳥を捕獲したとしても周辺から他の鳥たちが再び集まってくるので、その後も同じように被害が続くことが多いのだそうです。 2023.9.8

2023.9.8

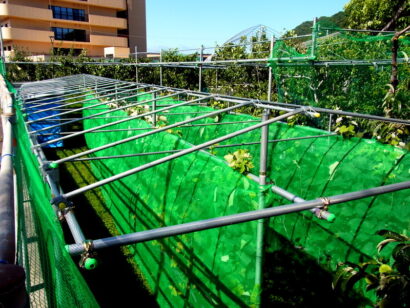

作物はリンゴと洋ナシ。 単管パオプを組んで側面は防鳥ネットを張り、上面はテグスを40~50cmの枡目で被う。

2023.9.8

2023.9.8

作物はブドウ。 ブドウの両面を防虫ネットで囲う。

写真は元農家さんの防鳥対策です。 単管パイプを組んで防鳥網を張る方式です。 これならどんな鳥が飛来しても完全に防ぐことができます。しかし、これを設置するにはそれなりのコストがかかります。 一般家庭の果樹栽培では、リンゴ1本の樹に防虫網を設置することになるので、そのコストはともかく、設置と取り外しに伴う手間を考えると、なかなか手が出せません。

それで、簡易な防鳥テープを選択しているのですが、それでもやはり、一手間多い余計な作業、めんどうくさい感はいがめません。

昨年までは防鳥テープ(キラキラテープ)によりカラスの被害は出てないのですが、今夏、ヒヨドリの鳴き声を数回聞いています。パソコンで調べると、防鳥テープはカラスには効果はあるが、スズメやヒヨドリなどの小さな鳥には効果はないと記されています。 9月6日 にテープを張ったばかりでその効果は不明ですが、9月下旬にリンゴの除袋をすると、実が赤くなってより目立ってくるので、今後が心配です(リンゴの収穫は11月中下旬)。 キラキラテープの本数を増やす必要があるかもしれません。

2023.6.18

2023.6.18 2023.6.18

2023.6.18 2023.6.18

2023.6.18 2023.6.7

2023.6.7 2027.6.7

2027.6.7 2023.6.7

2023.6.7 2013.5.18

2013.5.18 2023.5.18

2023.5.18