メネデールという園芸資材があります。

名前のメネデールは、「芽」と「根」がでるから「メネデール」だそうです。 この資材の使い方は原液を100倍に薄めたものを、

①樹木の移植時の土壌潅注

②弱った樹木に樹幹注入

③挿し芽、挿し木苗の水揚げ時に

④種まきの植床に

など樹木や草花・鉢花、野菜などの発芽・発根、樹木の樹勢回復などに使います。なかなか便利な資材なのですが、これは肥料ではなく、この商品のラベルには「植物活力素」と書かれています。 植物を元気にする資材です。

それでは、このメネデールの中には何が入っているのでしょうか? 窒素(N)やリン酸(P)などの肥料成分や亜鉛(Z)・ホウ素(B)などの微量要素はまったく入っておらず、微量要素の 鉄(Fe)のみです。

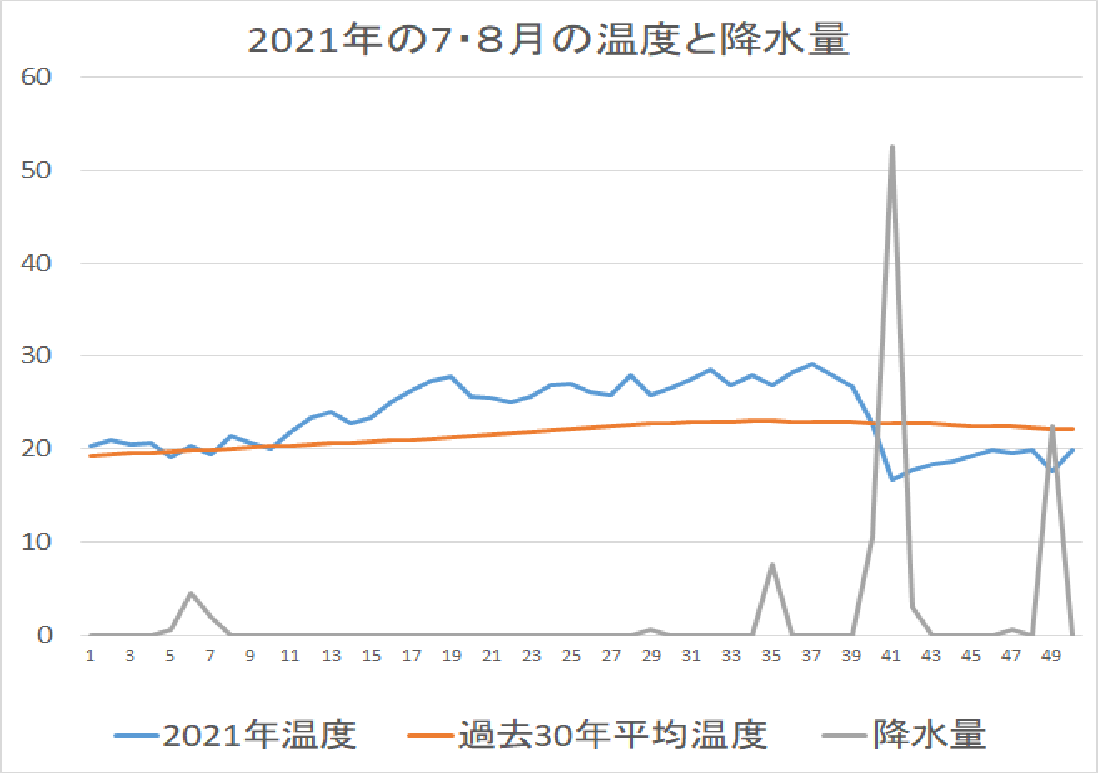

高校の生物の授業で下図に見覚えはありませんか?

この図はドベネックの桶といわれるもので、リービッヒの最小養分率を分かりやすく説明している図です。 桶1枚1枚の板それぞれが窒素やリン酸、鉄やカルシュウムなどの栄養素にあたります。その意味は「植物の生育はその植物に供給される諸養分のうち,その量が最少のものに制限される」というものです。

この説からすると、植物にとって必須の微量要素は鉄以外に7種類あり、それらのどれ一つが欠けても植物は正常に生育しないのです。 鉄だけ多く与えても桶からただ流れ出るだけです。

その意味で、この鉄だけしか含まれていないメネデールという活力剤は植物にとって本当に効果があるのか?と以前から少々疑問に思っていました。

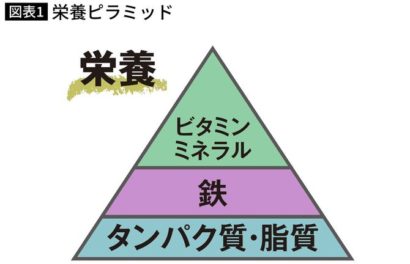

ところが最近、健康に関するページ(ブログ)でこんな図を見つけました。

これは、人間にとって必要な栄養素をビラミッド図化したものです。そのブログのタイトルは「野菜たっぷりなら良いわけではない、糖尿病患者にほぼ確実に不足している”ある食べ物”」というもので、医師の水野雅登氏という方が書かれているのですが、その中で、鉄分に関して以下のように説明しています。

「本来は、鉄はミネラルの一種ですから、このピラミッドでいうと一番上に含まれることになります。しかし、わざわざ別にしているのは、他のミネラルよりも優先順位が高いからです。

欧米などの諸外国では、小麦粉などへの鉄の添加が法律で義務づけられています。他にも、ベトナムでは調味料のナンプラーに、モロッコでは塩に、中国では醤油に鉄添加が行われています。各国が、貧血の予防のために国策として鉄添加を行っているのです。

しかし、日本では、こうした国策として鉄を添加する、ということは行われていません。その結果、多くの国民が鉄不足に悩まされています。しかも、それは貧血と認識されていないことも多々あります。」

水野氏は、人間の体にとって鉄分は他のビタミン・ミネラルより優先順位が高く、必要量が多いと言っているのです。

確かに、鉄は赤血球の材料であり、体内には3~4gの鉄が存在し、このうちの70~75%は機能鉄と呼ばれ、赤血球中のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンというタンパク質の構成成分となっており、体内に取り込まれた酸素を全身に運ぶ大切な働きがあります。(大塚製薬 栄養素カレッジより抜粋)

それでは、植物にとって鉄はどのような働きをしているのでしょうか?

植物は、光エネルギーと二酸化炭素と水で有機物のでんぷんをつくる光合成を行っています。その場所が葉緑体で、その中に鉄が存在します。また、植物体個々の細胞は※呼吸をしていて、鉄はその際の酵素運搬やタンパク質の合成などをおこなってます。

※呼吸とは細胞の中で有機物(でんぷん)を分解して生命が活動するために必要なエネルギーを作るための働き。 有機物のでんぷんを分解するときに酸素が必要で、分解されると二酸化炭素と水に分解され、その時にエネルギーが発生し、細胞内外で酸素と二酸化炭素の交換が行われる。

このように鉄は動物(人間)も植物も共に酸素の運搬やタンパク質の合成など重要な働きをしているのです。 水野医師は「鉄は動物(人間)にとって他のミネラルより優先順位が高く多く必要である」と言っていますが、上図ベネツクの桶の個々の板(窒素やリン酸、鉄や亜鉛などの栄養素)の天端は同じ高さなので一見量も同じだと錯覚してしまいそうですが、それぞれの必要量は違っていて、最も必要量の多いのが窒素(N)ですが、微量要素8種 の中では鉄分は植物にとって他の微量要素よりも必要量が多いのではないかと思うのです。

それでは、土壌中に鉄が少ないのか?といえばそうではなく、河原に転がっている石の中など地球上のいたるところにふんだんに存在します。 土壌中では、酸素、ケイ素、アルミニウムに続き4番目に多い元素です。 その鉄分が根から吸収されるにはイオンの形態で水に溶けている必要があるのです。ところが土壌中の※鉄イオンは酸素と結びつやすく酸化鉄(赤さび)となり根から吸収されない形態になります。 それに加えて、鉄イオンの状態で水中で存在する鉄分は極わずかのようなのです。植物はこのわずかの鉄イオンを根から吸収するために、根の先から有機酸などを分泌して根から吸収できる形態に変えて利用しているのです。イネ科植物は根からムギネ酸を分泌して鉄を吸収することで知られています。

※鉄イオン 鉄イオンは二価鉄(fe2+)と三価鉄(fe3+)があるのですが、多くは根から吸収することができない三価鉄です。 そのため、植物は根から有機酸などの物質を分泌して三価鉄を二価鉄に変換(還元)して取り込んでいるのです。

鉄は土壌中に多量に存在するけれど、植物の根が吸収できる鉄はほんのわずかで、その取り込みに苦労?しているのです。 それで、根がすぐに利用できる二価鉄を 溶け込ませた資材がメネデールのようです。 特に、乾燥や過湿、寒さ、移植時など植物の体力が弱っているときは根から有機酸などの物質を出す力も弱まるので、鉄の吸収ができなくなってしまいます。メネデールの用途は、

①樹木の移植時の土壌潅注

②弱った樹木に樹幹注入

③挿し芽、挿し木苗の水揚げ時に

④種まきの植床に

①~③は植物の体力が弱まっている状態のときなので、メネデールは効果を発揮するのです。

メネデールの効果について少々疑問を持ってこの投稿を書き始めたのですが、調べつつ書き綴っていくうちに、メネデールというより鉄の効果について、鉄が動物(人間)も植物も両者の生命維持にとって重要な働きをしていることを再確認した次第です。

<追記>

メネデールの水溶液に溶けている二価鉄(fe2+)は土壌に潅水されると酸化されて根から吸収されなくなります。ので、メネデールを1回やるだけでは効果は薄いのです。使い方については、下記ページを参考にしてください。

メネデールの使い方

⇒ https://www.menedael.co.jp/products/menedael/gardening/