リンゴの苗を植えて今年で7年目なります。 5年目の夏に、花芽をつけさせるために枝を横に寝かせました。 方法は、実を生らせたい枝にひもを括り付けて垂れ下がった片方の端を地面に置いた石に巻き付けて、その重みで枝を引っ張り下げるのです。 一夏固定しておくと枝が固まり、翌年の6年目にはその枝には花が咲き、実が生りました。

枝を横に寝かせたことにより雪の重みで枝が雪折れしやすくなったので、6年目の冬(昨年)から雪割作業を始めました。 昨冬は雪が多かったこともあり2回雪割をしたのですが、今冬(7年目)は1月に2回大雪があったので、2月初めに雪割をしました。 そのとき、「今冬はこれで終わりかな?」と思っていたのですが、その後の降雪でリンゴの枝が埋もれているのに気づき、とりあえず雪割をしました。

雪の重みでリンゴの枝、特に主枝が折れると、その裂けた傷口から病原菌(腐らん病等)の侵入による枝枯れが発生する可能性があることや傷口の処置、枝の仕立て直しとその後の手当てが何かと大変なのです。

2024.2.21

2024.2.21

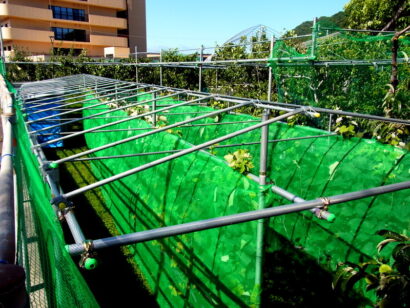

雪割作業終えたリンゴの樹姿

雪割作業は埋もれた枝を傷つけないようにリンゴの枝の外側からスコップで雪を掘っていくのですが、その雪が重くて体に堪えます。 1本ならまだしも、「3本やれ」と言われると返事に窮するくらい、この時期の雪は重いです。

今冬の札幌は、2月13日に札幌市として55年ぶりに10℃を超える記録的な暖かさを記録するなど、2月初旬から例年に比べてとても暖かかったのです。 そのためか2月21日の雪割の日に雪の上を用心して歩くと、雪中に足をとられて往生することもなかったです。 雪がしっかり締まっている、固まっているのです。

リンゴの樹の周りの雪割をしていると、上層は “ ざらめ雪 ” で重く、30~50cmほど掘り下げると ” しまり雪 ” になっていることに気づきます。

この表面の雪が硬くなっているのは、2月全般を通じて暖かかったことによって暖かい風が雪面を走り、新雪が解けてざらめ雪(重い雪)になり、その後の寒さでざらめ雪が固まっていったからなのでしょう。

また、1月は気温が低いことと太陽が低く日照時間も少ないために雪は解けないで、その後に降り続く雪が下層にある雪を圧縮していくのですが、2月に入ると太陽の位置も高くなり、また、気温の高い日も出てくるので、そのことが表面の雪を溶かして

“ざらめ雪 ” にするのです。 そして、2月に寒暖を繰り返すことによって、新雪→ざらめ雪→ざらめ雪の固まり というように雪質が変化していったのです。

リンゴの枝は。この “しまり雪” と “ ざらめ雪 ” が幹枝に絡みつき、雪が融けるとき、その重みに引っ張られて折れるのです。

下図の札幌の積雪深さと降雪量(札幌管区気象台;中央区北2条西18丁目)を見ると、積雪の一番深い2月下旬の積雪深さは約75cmで、降雪量は約3m75cmです。 降った雪は全体の20%まで減っている?、圧縮さてているのです。

・降雪量(cm)

・積雪深(cm)

札幌市ホームページ 「冬の暮らし・除雪」より

雪の解け方は、上述したように12月中下旬から1月下旬までに降った雪はその後に降ったの雪の重みで “ しまり雪 ” に、2月以降は表面の雪が融けて “ざらめ雪 ” になって積雪は減っていくようです。 また、積雪下の地面も氷点下ではなく0℃以上はあるので、表層の雪が融けるのに比べるとその割合は小さいかもしれませんが、地温によっても雪は解けていくのです。

なので、果樹や庭木、低木類など雪の絡みついた枝は、雪が圧縮される “しまり雪” と粒状の氷になる“ざらめ雪” によって、さらに、地温によって 雪がなくなる最後まで下に下にと引っ張られていくのです。

2024.1.7

2024.1.7 2023.11.5

2023.11.5 防鳥糸 500m/巻

防鳥糸 500m/巻 2023.9.6

2023.9.6 2023.9.6

2023.9.6 2023.9.8

2023.9.8 2023.9.8

2023.9.8 2023.6.7

2023.6.7 2027.6.7

2027.6.7 2023.6.7

2023.6.7